任意後⾒契約について

目次

任意後⾒契約とは?

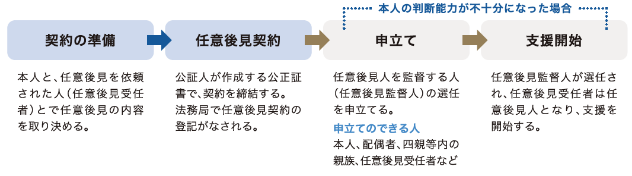

任意後⾒制度を利⽤する流れ

任意後⾒契約の作成

任意後⾒契約の内容の決定後、本⼈と任意後⾒受任者の双⽅が、本⼈の住居の最寄りの公証役場で公正証書を作成します。本⼈が病気などで公証役場に出向けない場合は、公証⼈に本⼈の⾃宅まで出張してもらうことも可能です。

任意後⾒契約のメリット‧デメリット

任意後⾒のメリット

- 本⼈が⾃由に契約内容を決定することができる。

- 本⼈が⾃由に任意後⾒⼈を選ぶことができる。

- 公的機関(公証役場、家庭裁判所)が関与しているため安⼼できる。

任意後⾒のデメリット

- 任意後⾒⼈の権限が定めた代理権の範囲に限定される。

- 任意後⾒⼈には取消権がない。

任意後⾒契約の内容

任意後⾒受任者を誰にするか決める

任意後⾒⼈になるために資格は必要ありません。家族や親戚、友⼈、弁護⼠や司法書⼠等のほか、法⼈と契約を結ぶこともできます。

また、任意後⾒⼈は複数選ぶことも可能です。

ただし、未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理⼈、保佐⼈または補助⼈、破産者等は任意後⾒⼈になることはできません。

任意後⾒契約の内容を決める

次に、実際に受任者にしてもらいたい契約の内容を決めます。

契約当事者同⼠で、任意後⾒契約で委任することができる(代理権を与えることができる)内容は、財産管理に関する法律⾏為と、医療や介護サービス締結といった療養看護に関する事務や法律⾏為です。

「代理権⽬録」という別紙⽬録に具体的な後⾒事務の内容を記載します。

その他決定すべき事項

次に、実際に受任者にしてもらいたい契約の内容を決めます。

契約当事者同⼠で、任意後⾒契約で委任することができる(代理権を与えることができる)内容は、財産管理に関する法律⾏為と、医療や介護サービス締結といった療養看護に関する事務や法律⾏為です。

「代理権⽬録」という別紙⽬録に具体的な後⾒事務の内容を記載します。

任意後⾒⼈への報酬

報酬の額、⽀払⽅法、⽀払時期などは、本⼈と任意後⾒受任者との間で⾃由に決めることができます。

法律上、特約のない限り任意後⾒⼈は無報酬です。

報酬を⽀払うためには、公正証書に報酬規定や報酬を定期的に⽀払う旨を記載する必要があります。

経費の⽀払い‧精算

後⾒事務の際の⽇⽤品購⼊、交通費等の経費や、本⼈に代わって⽀払う医療費、介護サービス利⽤料などは、本⼈の財産から⽀払うことが可能です。

任意後⾒契約を発動させるには

判断能⼒が低下したら「任意後⾒監督⼈選任の申し⽴て」をする

認知症の症状などで本⼈の判断能⼒が著しく低下したら、任意後⾒契約を開始します。このタイミングで、任意後⾒監督⼈の選任を本⼈の住所地の家庭裁判所へ申し⽴てます。任意後⾒監督⼈選任後、任意後⾒受任者は「任意後⾒⼈」になり、任意後⾒契約の効⼒が発⽣します。任意後⾒監督⼈による監督のもと、任意後⾒⼈による⽀援が開始されます。

任意後⾒監督⼈に関して

任意後⾒監督⼈は、任意後⾒⼈が契約内容に基づいて仕事をしているかどうかを監督します。

また、本⼈と任意後⾒⼈の利益が相反する法律⾏為を⾏う際に、本⼈を代理する役割もあります。任意後⾒監督⼈は後⾒事務について家庭裁判所に報告を⾏い、監督を受けます。

家庭裁判所は、任意後⾒監督⼈を通じて間接的に任意後⾒⼈を監督し場合は公証⼈が出張し、⾃宅で作成が可能です。