公正証書遺⾔が必要なのはどんなとき?

なぜ遺⾔を提案する必要があるのか?

亡くなった⽅の相続⼿続で、遺⾔書がなく家族や親族がいる場合には、法定相続⼈全員が集まって 「遺産分割協議」という「話し合い」が必要です。

この場合、法律で配分順位や割合が決められていても、争続に発展するケースが後を絶ちません。また、話し合いがまとまらず、家庭裁判所での遺産分割調停や審判も年々増加しています。そして、その家庭の親族構成や財産内容によっては、特有の問題や想定されるトラブルがあります。

故に、争続対策に遺⾔は必須です。ケースこ とに遺⾔が必要かどうか判断していかなくてはなりません。

遺⾔書の作成を検討したほうがよいケース

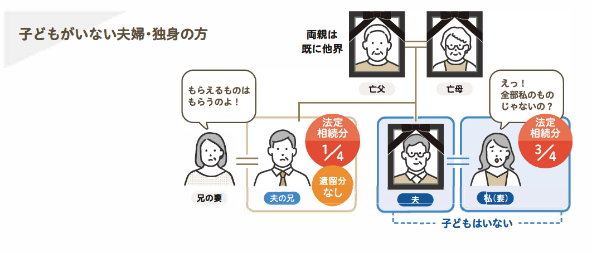

⼦どもがいない夫婦‧独⾝の⽅

当事者間での合意や実際の贈与のみでは制度適⽤にはならず、相続時精算課税制度を利⽤することを必要書類とともに税務署へ申告する必要があります。

夫の両親も既に亡くなっています。夫が亡くな り、夫の遺産を全て相続できると思っていたの ですが、仲が悪く疎遠だった夫の兄が現れて、「⾃分にも4分の1相続する権利がある」と主張しました。この場合、夫の兄弟も法定相続⼈ですので、権利主張ができます。しかし、このような場合には、遺⾔がとても有効です。遺⾔書で 「妻に全財産を相続させる」と遺⾔しておけば、兄弟には遺留分(後述)がないため、夫 の財産全部を妻が相続することができます。ほか、独⾝で相続⼈が兄弟姉妹のみの場合も考え

⽅は同じです。兄弟には遺留分がないため、遺⾔書での対策がとても有効です。

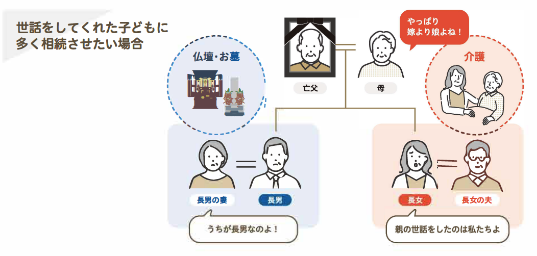

世話をしてくれた⼦どもに多く相続させたい場合

⼦どもが何⼈かいる場合に、例えば、遠⽅に住んでいてあまり会うこともない⼦どもより も、同居して介護などの世話をしてくれた⼦どもに多く相続させたいといった場合があります。

この場合、何も対策をせず遺産分割協議になってしまうと、遠⽅の⼦どもも同居の⼦ども も同じ割合での権利主張となり、相続割合でトラブルになってしまう可能性も⾼くなります。このような場合、同居して世話をしてくれた⼦どもに多く相続させる旨を遺⾔書に記載しておくとよいでしょう。

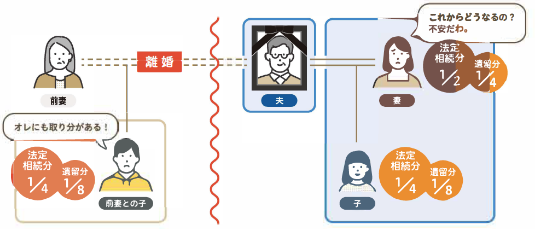

離婚経験があり前妻(夫)の⼦どもがいる場合

例えば、先妻と後妻にそれぞれ⼦どもがいる場合、先妻は婚姻関係にないために相続する権利はないものの、先妻との⼦どもには法定相続分の権利(図のケースでは4分の1)があります。

先妻の⼦どもと後妻やその⼦どもの関係性によっては、遺産分割内容などで話し合いがうまくいかないケースもあるかと思います。 この場合は夫が遺⾔書を作成し、予め対策をしておくことが有効といえるでしょう。

事業承継〜特定の⼦どもに事業を継がせる場合

⼦どもが何⼈かいる場合に、事業⽤の財産を平等に分けると、⼦ども同⼠の意⾒の対⽴で事業が停滞する可能性があります。また、事業経営の適性はその⼦どもにより異なります。

そこで、事業承継の場合には、後継者を⼀⼈もしくは事業に関わっている⼦どもに定め、事業に関する財産を後継者の⼦どもにすべて渡すよう遺⾔書で⽰すなども⼀つの⼿段です。

また、この場合、後継者とならなかった⼦どもが不公平感を持つことでトラブルにならないよう、相応の財産を渡すよう遺⾔で指定することが必須となるでしょう。

不動産とお⾦のバランスが悪い

財産のうち、不動産が多くお⾦が少ない場合、もしくは⾃宅しか財産がない場合、遺産分割が困難を極めることも珍しくありません。 不動産は分けにくく、分けられない場合が多いからです。また⾃宅しか財産がない場合、相続⼈が複数⼈いれば現物分割‧換価分割‧代償分割‧共有分割という4つの分割⽅法からいずれかを選択しなければなりません。

このような場合、遺⾔が必須となるでしょう。

法定相続⼈がおらず、お世話になった⼈に財産をあげたい場合

⽣涯独⾝の⽅など、法定相続⼈がいない場合は、財産は国庫に帰属することになります。 法定相続⼈がいない⽅が、お世話になった⼈に財産を遺したい場合は、遺⾔書でその意思を⽰しておく必要があります。

遺贈寄付 財産を特定の団体に寄付したい場合

遺⾔で指定すれば、財産を特定の団体に寄付することも可能です。 これを「遺贈寄付」といいます。 財産を社会の役に⽴てる、いわば「⼈⽣最後の社会貢献」です。 この場合は、寄付する団体と財産を遺⾔書で指定しておきましょう。

ただし、その団体で財産を受け⼊れてもらえるかどうかは確認しておく必要があります。

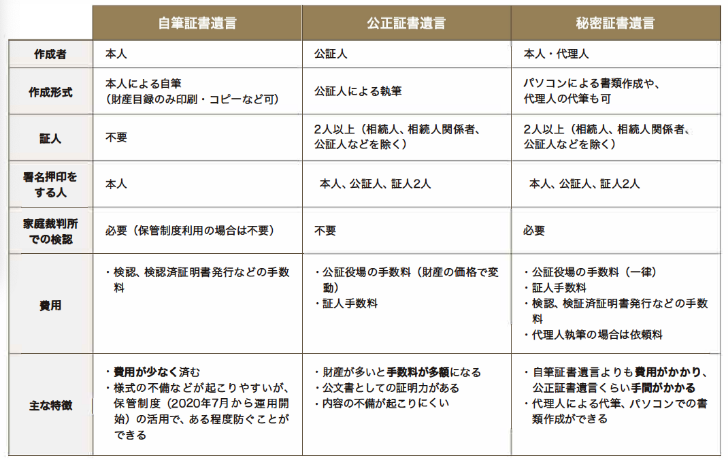

遺⾔書の種類

3種の遺⾔書

⾃筆証書遺⾔とは、遺⾔者が⾃筆で⼿書き し、捺印して作成する遺⾔書です。

公正証書遺⾔とは、遺⾔者が遺⾔の趣旨を⼝述し、公証⼈が筆記して作成する遺⾔書です。秘密証書遺⾔とは、遺⾔者が作成‧捺印し、封書に公証⼈と2名以上の証⼈が署名‧捺印し て作成する遺⾔書です。

※ここでは主に⾃筆証書遺⾔と公正証書遺⾔について解説します。

遺⾔書には3つの⽅式があります。

公正証書遺⾔がおすすめ

相続の専⾨家としては、このうち、公正証書遺⾔をおすすめします。

法律の専⾨家が作成すること

公正証書の場合であれば、公証⼈という法律の専⾨家が作成するので形式のみならず、内容に間違いや問題がなく、間違った記載により遺⾔書が紙切れになってしまうような⼼配はないからです。

後のトラブルの防⽌のため

⾃筆証書遺⾔の場合、「本当に本⼈がその意思で書いたのか?」という点に関しては、例えば、遺⾔作成の時点では認知症で遺⾔なんて書ける状態ではなかった、という場合もあるかもしれません。

この遺⾔書の効⼒を争うために後々裁判となる場合もあります。

⼀⽅、公正証書遺⾔は、公証⼈‧証⼈の⽴ち会いの元に厳格に作成されるので信憑性が⾼く、争いになる可能性が低いと⾔えます

(ただし、遺⾔無効の裁判は公正証書の場合でもあり、皆無とは⾔えません)。

公正証書遺⾔作成の流れ

推定相続⼈の調査(⼾籍等の収集)

遺⾔書の作成時には、あらかじめ⼾籍調査によって推定相続⼈の確認を⾏うことをおすすめしています(遺⾔者の出⽣から現在までの⼾籍等の収集等)。

なぜなら、遺⾔執⾏時には、遺⾔書の写し •財産⽬録などを遺⾔執⾏者が相続⼈に送付する義務があるからです(⺠法1007条)。

その際、相続⼈が誰であるか、直系だけであれば問題ありませんが、⼦どもがいない場合や配偶者がいない場合などは、遺⾔者の相続⼈が誰になるのかを執⾏時に調べる必要があります。 その⼿間を避けるため、事前に現状での推定相続⼈を確定させておくことをおすすめします。

財産の調査

遺⾔者名義の通帳や⽣命保険証書、固定資産税納税通知書、年⾦⼿帳、⾞検証など、財産に関する資料を確認します。

相続税簡易診断、相続税対策の考察

相続税の課税対象となる場合において、事前に遺⾔の内容(誰に、どのくらいの財産を遺す のか)の検討をしていると 「このように分割したら相続税はどのくらいかかるのだろうか?」「何か相続税対策に効果的な遺し⽅はないの か?」などの相談があります。 その場合は税理⼠による相続税の簡易計算や、本格的な相続税シミュレ ー ションを⾏うことにより、遺⾔作成と併せて相続税対策を⾏うことがあります。

遺⾔原案の作成‧公証⼈との打ち合わせ

依頼者と打ち合わせを重ね、納得のいく遺⾔作成をサポートしていきます。

公証役場にて公正証書遺⾔の作成

当⽇は、証⼈2名の⽴会いのもと、公証⼈により公正証書を作成します。 当⽇公証⼈への⼿数料が別途必要です。 通常、公証役場で作成しますが、公証役場まで出向けない場合は公証⼈が出張し、⾃宅で作成が可能です。