生前贈与の非課税枠を活用して、家族に安心の資産引き継ぎを実現しよう!

生前贈与は、適切に計画することで、将来発生する可能性のある相続税を軽減したり、贈与税の非課税枠を活用して財産を効率的に移転することができます。本記事では、生前贈与の非課税枠に焦点を当て、その仕組みや活用方法、さらには具体的な税金対策や専門家の役割についても詳しく解説します。

この記事を読むことで、生前贈与に関する複雑な税制を理解し、家族との絆を深めながら資産を守る方法を知ることができます。将来の税金対策をしっかりと行い、家族に安心して資産を引き継ぐ準備を始めましょう。ぜひ最後までお読みいただき、あなたの悩みを解消するための一歩を踏み出してください。

生前贈与 非課税枠とは?

生前贈与と非課税枠の基本的な仕組み

生前贈与とは、親や祖父母が自分の財産を生前に子どもや孫に渡すことを指します。通常、財産を引き継ぐ際には相続税が課されますが、生前贈与を活用することで、相続税ではなく贈与税が課される仕組みになります。そして、贈与税には一定の非課税枠が設けられているため、これを活用することで税金の負担を軽減することが可能です。

2025年現在、日本では年間110万円が贈与税の非課税枠として設定されています。この金額内であれば、贈与税を支払う必要がありません。この仕組みを効果的に利用すれば、長期間にわたり多くの財産を税金の負担を最小限に抑えて移転することができます。

非課税枠を利用するメリットと注意点

メリット

- 税金の軽減:非課税枠を活用すれば、贈与税を支払う必要がなく、効率的に財産を移転できます。

- 財産の分配が計画的に可能:遺産分割時のトラブルを防ぎ、自分の意思で財産を分配できます。

- 相続税の対象財産の削減:生前贈与を行うことで、相続時に課税される対象財産を減少させることができます。

注意点

- 非課税枠を超える贈与を行った場合は贈与税が課されます。特に高額な贈与を一度に行う場合は、税率が高くなるため注意が必要です。

- 相続開始前の7年間に行われた贈与は、相続財産に加算されるルールがあります。このため、相続直前の贈与は注意が必要です。

いくらまで非課税?具体的な金額と計算例

非課税枠は年間110万円です。たとえば、親が子どもに年間110万円を贈与した場合、贈与税は発生しません。一方で、仮に200万円を贈与した場合、110万円を超過した90万円に対して贈与税が課されます。

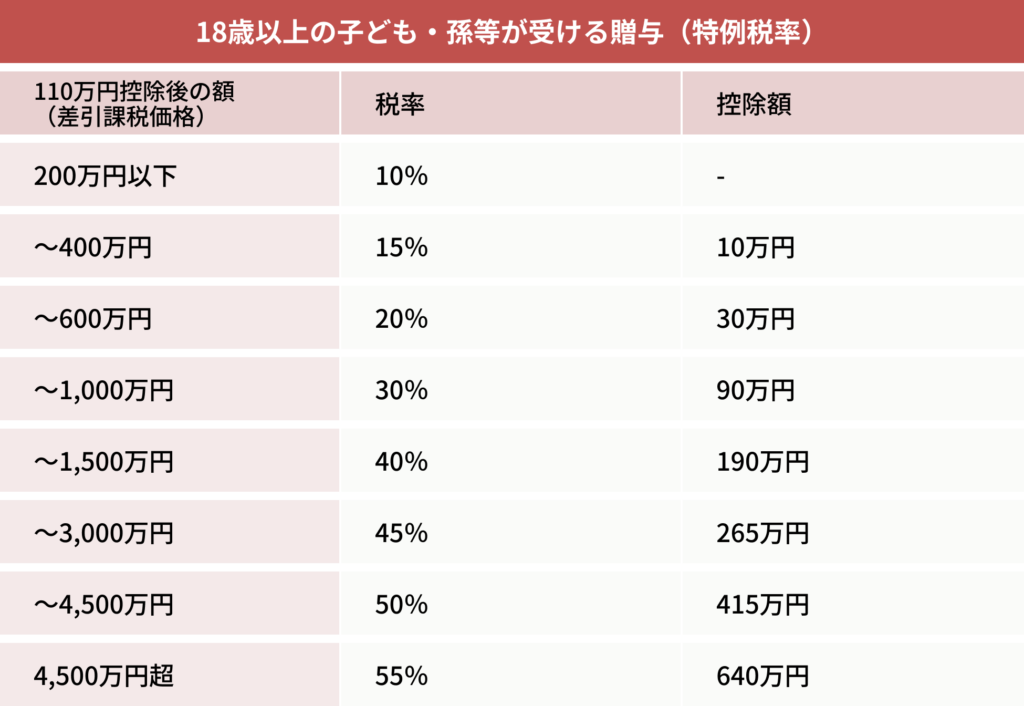

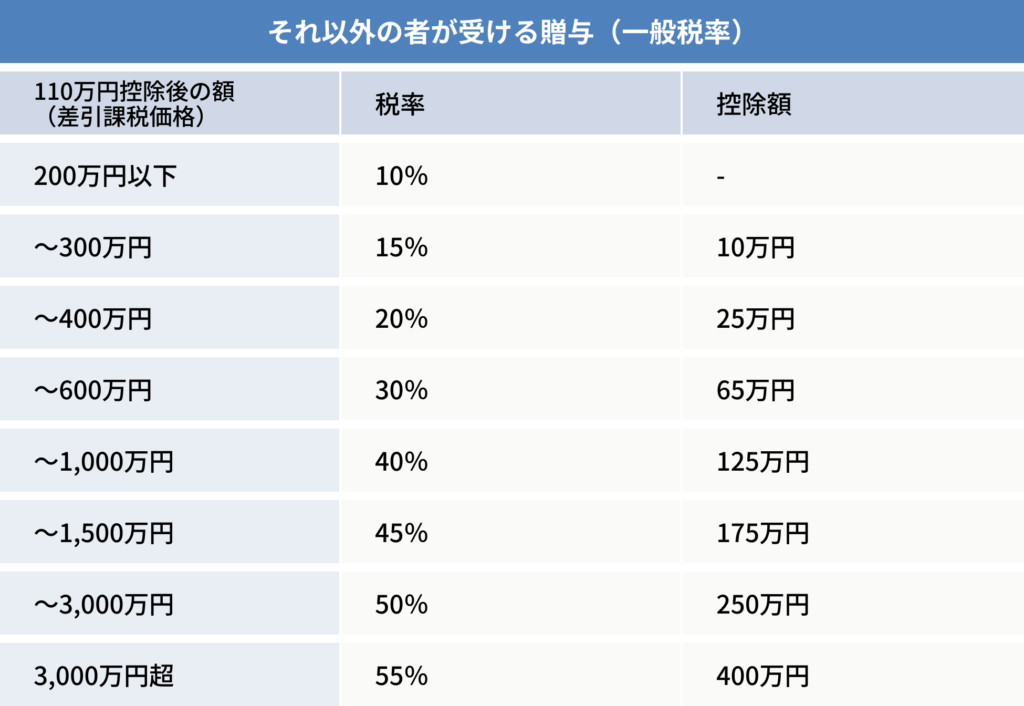

贈与税の計算例を以下に示します。

– 贈与額:200万円

– 非課税枠:110万円

– 課税対象額:200万円 – 110万円 = 90万円

– 贈与税率(税制に基づく):10%

– 贈与税額:90万円 × 10% = 9万円

このように、非課税枠を超えた金額に対して段階的に税率が適用されます。

生前贈与の方法と相続税対策

生前贈与の基本的な方法

生前贈与の方法は主に現金や不動産、株式などの財産を対象に行われます。以下は代表的な手続きの流れです。

- 財産の評価:

贈与する財産の価値を正確に把握します。たとえば、不動産の場合は固定資産税評価額などを基に算出します。 - 贈与契約書の作成:

口頭での贈与は後々トラブルの原因となるため、贈与契約書を作成して証拠を残します。 - 贈与の実施:

銀行振込や登記変更などを通じて、実際に財産を移転します。 - 贈与税の申告:

非課税枠を超えた場合は、税務署に贈与税の申告を行います。

生前贈与を活用した相続税対策の具体例

たとえば、親が子ども3人に年間110万円ずつ贈与した場合、非課税枠を活用して3年間で1人あたり330万円、合計で990万円を税金なしで移転できます。このように、少額ずつ計画的に贈与を行うことで、相続時の財産を大幅に減らし、相続税の負担を軽減できます。

家族間のルールを守るための重要ポイント

生前贈与を行う際には、家族間で以下のルールを守ることが重要です。

- 公平性の確保:特定の子どもだけに多額の贈与を行うと、他の家族との間でトラブルが発生する可能性があります。

- 贈与契約書の作成:贈与の事実を明確にするため、贈与契約書を作成することが推奨されます。

- 専門家への相談:税制や法律に詳しい専門家に相談し、適切な手続きと計画を進めることが重要です。

生前贈与での対策についてるコツ

生前贈与活用を成功させるためのポイント

生前贈与活用を成功させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 計画的な贈与:

非課税枠を毎年活用し、財産を少額ずつ移転する。 - 特例制度の活用:

教育資金贈与や結婚資金贈与など、特定の条件で非課税となる制度を活用する。 - 適切なタイミングでの贈与:

相続開始前3年以上前に贈与を行うことで、相続財産の加算を避ける。

教育資金贈与の特例については、「教育資金の一括贈与特例を徹底解説!非課税制度のメリットと手続き」記事、結婚資金贈与の特例については、「結婚子育て資金の一括贈与が非課税に!手続きと条件を徹底解説」記事にて詳しく解説していますのでご参照ください。

税金に関する注意点と落とし穴

- 相続財産の加算:相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、注意が必要です。

- 贈与契約書の不備:贈与の事実が曖昧だと、税務署から否認されるリスクがあります。

- 税制改正への対応:2024年以降の税制改正により、贈与と相続の関係が変わるため、最新の情報を把握することが重要です。

専門家の役割とサポートの重要性

日本相続知財センター札幌の専門家が提供するサービス

相続や生前贈与の分野は、税法・民法・不動産法など多岐にわたる法律知識が必要です。日本相続知財センター札幌のような専門家集団は、これらの分野に精通した税理士・弁護士・司法書士などが連携して、以下のようなサービスを提供しています。

- 贈与・相続の総合的な診断:財産内容や家族構成を踏まえ、贈与・相続両面からの対策プランを提示

- 手続きや書類作成のサポート:贈与契約書の作成や登記、税務申告手続きなどの代行・サポート

- トラブル回避策の提案:家族間の公平性を保ちつつ、将来的に想定されるリスクを最小化するためのアドバイス

専門家へ相談するメリットとは?

生前贈与に関しては、贈与税や相続税の申告手続きだけでなく、法律上の手続き・家族間のコミュニケーションなど総合的な視点が必要です。専門家に相談するメリットは次のとおりです。

- 最新税制に即した最適なプラン作成

法改正や税制改正が頻繁に行われるため、最新情報に精通した専門家から常に最新の対策を教えてもらえます。 - トラブル防止・リスク低減

生前贈与や相続にまつわる家族間トラブルを未然に防ぎ、公平かつ円滑な資産移転の実現をサポートします。 - 手続き負担の軽減

書類作成や申告など、煩雑な手続きを一括して任せることができるため、本業や日常生活に支障をきたしにくくなります。

生前贈与の計画を進める際のアドバイザーの選び方

生前贈与に関する相談先を選ぶ際は、以下のポイントを考慮するのがおすすめです。

- 実績・専門性の確認:生前贈与や相続税対策に豊富な実績がある税理士や弁護士、司法書士が在籍しているか。

- 複数専門家の連携:一社で法律・税務・不動産まで網羅できる体制が整っているか(ワンストップサービス)。

- コミュニケーションのしやすさ:家族間のデリケートな問題も含まれるため、親身に対応してくれるか、説明がわかりやすいか。

よくある質問(Q&A)

-

年間110万円を超える生前贈与には贈与税がかかります。課税対象額は累進課税によって段階的に税率が上がります。

-

相続開始前3年以内に行った贈与は相続財産に加算されるため、できるだけ早めに少額ずつ計画的に贈与するのが望ましいとされています。

-

超過分に対して贈与税が課されますが、相続時精算課税制度や特例措置(教育資金・結婚資金など)の活用を検討することで税負担を軽減できる可能性があります。

-

主に贈与契約書と財産の評価額を示す書類が必要です。特に金銭の贈与では、振込明細や預金通帳などが重要な証拠となります。

-

贈与者が亡くなる7年以内に行われた贈与であれば、原則として相続財産に加算されるため、相続税の計算にも影響します。ただし、特定の特例制度を利用している場合は別途規定があるため、専門家に確認することが必要です。

この記事の監修者

税理士法人 中野会計事務所

税理士 湯山 啓太

大学卒業後、複数の会計事務所において法人税業務に加え、個人および法人の相続・贈与・事業承継などの資産税業務の担当として勤務したのち、2019年10月より税理士法人中野会計事務所に所属。千葉県税理士会 所属、登録番号118096。相続税申告を数多く手掛け、個人から法人まで税務についての幅広いサービスを提供している。